Rétrospective en photos:

Le pèlerinage à Lisieux (du 2 au 5 avril), les messes célébrées à la chapelle,

l’exposition « Thérèse ou la brûlure d’amour », les visites de groupes, les intentions déposées.

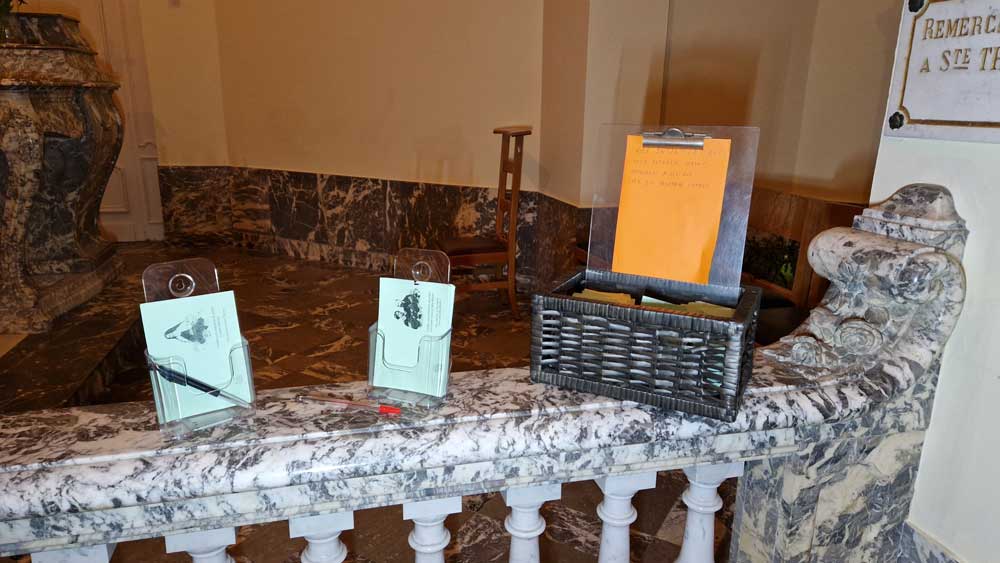

LES INTENTIONS LAISSÉES À LA CHAPELLE

Nombreuses sont les personnes qui viennent se recueillir un instant auprès de sainte Thérèse ou auprès du Saint Sacrement.

Le livre d’intentions placé à la chapelle recueille les prières, les confidences ou les remerciements pour les grâces obtenues.

Les intentions placées dans les petits paniers sont régulièrement et plusieurs fois par année, déposées à Lisieux auprès des reliques de sainte Thérèse à la basilique ou auprès des reliques de Louis et Zélie Martin dans la crypte de la basilique de Lisieux.

Les bougies que l’on allume à la chapelle sont le symbole de l’attachement porté à sainte Thérèse et des demandes ou des remerciements qui lui sont adressés, elle qui a dit : « Je passerai mon Ciel à faire du bien sur la terre ».

Allumer une bougie, c’est ouvrir aussi son cœur à Dieu et prier:

« Seigneur,

Que ce cierge soit lumière pour que Tu m’éclaires dans mes difficultés et mes décisions.

Qu’il soit feu pour que Tu brûles en moi tout égoïsme, orgueil et impureté.

Qu’il soit flamme pour que Tu me réchauffes le cœur.

Je ne peux pas rester longtemps dans ton église.

En laissant brûler ce cierge, c’est un peu de moi que je veux Te donner.

Aide-moi à prolonger ma prière dans les activités du jour.

Amen.

Rétrospective 2021

Messe du premier octobre 2021

Présidée par Mgr Pierre Warin, évêque de Namur.

Rétrospective 2019

Messe du lundi de Pâques 2019.

Présidée par l’abbé Joël de Brouwer

Messe du lundi de Pentecôte

Présidée par l’abbé Damien Nivelle.

Messe en l’honneur de Léonie Martin.

Présidée par l’abbé Joseph Bayet.

Messe d’action de grâce – clôture de l’année académique du Séminaire de Namur.

Présidée par le chanoine Joël Rochette.

Messe de la pastorale des jeunes de Charleroi.

Présidée par le doyen Luc Lysy

Messe en l’honneur de Louis et Zélie Martin.

Présidée par le doyen Philippe Goosse.

Messe de la fête de Sainte Thérèse.

Présidée par l’abbé Joël Spronck, recteur du Séminaire Notre-Dame de Namur.